Demnächst ist wieder twenty.twenty. Bei der 23. Ausgabe wird es um „Sehenswerte News“ (also um „Visual Journalism“) gehen. Dazu gibt es auch eine Blogparade. In meinem Beitrag möchte ich mich einem vernachlässigten Aspekt im Journalismus widmen. Dazu habe ich ein kleines Experiment vorbereitet.

Das kennt ihr sicher:

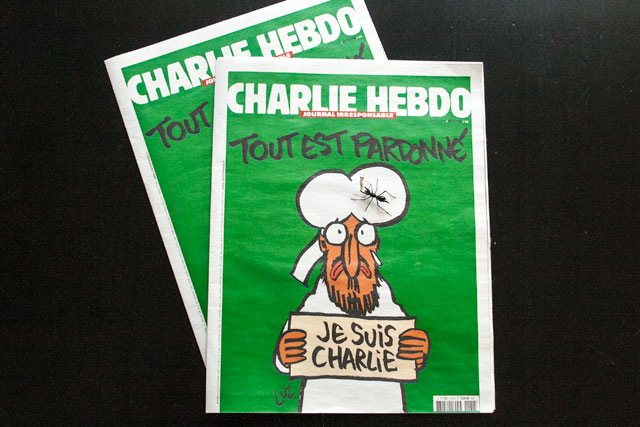

Und jetzt seht euch bitte das an:

Wahrscheinlich geht es euch jetzt so wie mir. Michael Holms „Ahahahaha“ ist in meinem Hirn fix mit dem Bild des weinenden Mohammed auf der Titelseite des Satiremagazins Charlie Hebdo verdrahtet. Und damit bin ich beim Punkt: Derzeit wird viel über die Macht der Bilder im Journalismus diskutiert. Aber die Macht des Akustischen und vor allem der Musik ist kein Thema. Noch nicht. Bevor ich diesen Gedanken weiter ausführe, möchte ich noch ein paar Bemerkungen zum Thema Visual Journalism vorausschicken. (Schließlich will ich nicht, dass jemand meinen Beitrag zur Blogparade als Themenverfehlung klassifiziert.)

Satire ist kein Journalismus

Das Cover von Charlie Hebdo. Aha! Man könnte jetzt darüber streiten, ob Satire Journalismus ist oder nicht. Ich möchte die Diskussion abkürzen. Satire ist kein Journalismus. Punkt. Ganz einfach, weil – um Kurt Tucholsky zu zitieren – die Satire alles darf, der Journalismus aber nicht ganz so viel. Für Journalismus gibt es strenge Regeln wie journalistische Sorgfaltspflicht oder kritische Distanz zum Gegenstand der Berichterstattung. Selbst wenn sich nicht alle Medienmenschen auf Punkt und Beistrich daran halten, sind diese Regeln doch eine wichtige Richtschnur zur Beurteilung journalistischer Arbeiten und von Medien. Sie wären aber das Ende jeder Satire. Ich habe dennoch Charlie Hebdo als Beispiel für meine Ausführungen genommen, weil an den Diskussionen über den Umgang mit Bildern zu lernen ist.

Bilderverbot?

Die veröffentlichten Argumente für oder gegen die Darstellung der Karikaturen von Charlie Hebdo belegen wohl schon mehrere Terabyte Speicherplatz. Ich möchte ein Zitat von Art Spiegelman (Ja, der mit der Maus!) herausgreifen. Er spricht sich ganz klar dafür aus, dass nach den furchtbaren Terroranschlägen von Paris in der Berichterstattung darüber auch die Karikaturen gezeigt werden um die es geht. Selbstzensur – wie sie etwa die New York Times übt – sei aus seiner Sicht der falsche Weg:

„Die Medien verkaufen diese Entscheidung als Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein. Aber das Ergebnis unterm Strich ist, dass die Zeitungen damit selbst ihre eigene Existenzberechtigung untergraben, um die sie ja angeblich so besorgt sind. Man sagt den Lesern, dass der Kern der Geschichte nicht in der Zeitung vorkommen darf, weil er geschmacklos ist oder weil man Angst um die Mitarbeiter hat, für die man verantwortlich ist. Letztlich macht man es dem Leser unmöglich die Geschehnisse überhaupt zu verstehen.“ [1]

Die Bilder seien ohnehin im Netz (bei Onlinemedien) auffindbar. Klingt logisch. Wann man Spiegelmans Rant weiterdenkt, so legt er nahe, dass auch die Enthauptungsvideos der IS-Wahnsinnigen gezeigt werden müssen. Die sind schließlich auch im Netz (auf Youtube) auffindbar. Mit Bilderverboten bzw. vorauseilender Selbstzensur auf der einen Seite oder der kompromisslosen Darstellung aller Bilder die zu einer Story gehören kommen wir nicht weiter. Die Menschen, die behaupten, dass die Propanganda-Videos der IS nicht weiter verbreitet werden sollen, nutzen das gleiche Internet wie jene, die sich von Mohammed-Karikaturen in ihrem Glauben gekränkt fühlen, oder jene, die der Meinung sind, dass Satire alles darf, solange sie nur Worte oder Bilder verwendet. Journalismus steht nun vor der schwierigen Aufgabe, mit den vorhandenen Bildern umzugehen. Spiegelman rantet weiter:

„Die Zeitungen zwingen ihre Leser geradezu ins Internet – und da bleiben sie dann auch. Super, dann lesen sie eben ihre beschissene Zeitung nicht mehr.“

Das führt mich zu einem weiteren Punkt meiner Überlegungen.

Die verkaufsfördernde und auflagensteigernde Macht der Bilder

Bilder sind für Medien mehr denn je Instrumente zur Steigerung von Auflagen und Zugriffszahlen oder (in Spiegelmans Argumentation) ein Lockvogel, um Menschen von Print zu Online zu konvertieren. Der Wettbewerb am Zeitungstand wurde und wird über die Bilder auf den Titelseiten entschieden. Online-Medien produzieren Inhalte, die als „Eyecatcher“ aus den Social Media Plattformen herausragen und zum Teilen aufrufen. Aus Slideshows, die gute Klickraten bringen, sind mittlerweile interaktive Grafiken geworden, die die Verweildauer auf der Seite erhöhen. Und Inhalte können sie auch vermitteln. Damit bin ich beim Kern meiner Überlegungen.

Die Inhaltsmacht der Bilder

Bilder und Visualisierungen waren schon immer Teil der Medien. Allerdings spielten sie auf der inhaltlichen Ebene eine eher untergeordnete Rolle. Die Titelseite eines Magazins kommt meist als verkaufsförderndes Element zur geschriebenen Titelstory dazu. In den Redaktionen zählen nach wir vor diejenigen, die etwas zu sagen haben. Diejenigen, die etwas zeigen können, bekommen nur langsam eine Rolle als Lieferanten eigenständiger Geschichten. Langsam aber sicher bewegt sich hier etwas: Comics Journalism, Datenvisualisierungen, interaktive Grafiken oder Visual Storytelling. Davon wird bei twenty.twenty ausführlich die Rede sein. Gut so, sage ich. Das Internet hat vieles davon erst möglich gemacht. Vieles davon hat es beschleunigt. Fein! Damit kann ich mich jetzt einem anderen Thema zuwenden.

Akustik als Beiwerk?

Was früher für Bilder und Visualisierungen galt, trifft heute noch für die Akustik zu. Die fristet ein kümmerliches Dasein als „Atmo“ (Autohupen, Maschinengewehrgeknatter…) in Radioreportagen oder Podcasts. Sie dient als Untermalung zu Bildern. Am ehesten wird sie noch selbst zum Inhalt, wenn O-Töne von Menschen verwendet werden. Dabei können sich Töne zu Musik verdichten, zu eindrucksvollen Melodien, die wir tagelang in unseren Köpfen herumtragen. (Wer bis hierher gelesen hat, sei an Michael Holms „Ahahahaha“ erinnert.) Im Journalismus von heute hat das nahezu keine Relevanz. Vor vielen, vielen Jahren wurde Rap als „CNN der Schwarzen“ bezeichnet. Doch ein journalistisches Genre im eigentlichen Sinne ist HipHop niemals geworden. Ab und zu bekommt man mal von Versuchen gerappter Nachrichtensendungen mit (etwa der Wochen Rap-Blick von RTL II oder Rap da News). Gelegentlich werden bekannte Melodien mit Texten versehen, die auf aktuelle Ereignisse Bezug nehmen (das ist dann aber meist Satire). Von Ausbildungen für „Musical Journalism“ oder einem Trend des „musikalischen Storytelling“ sind wir noch Lichtjahre entfernt. Und außerdem ist Musik mehr als nur Hip Hop. Also singt, ihr Medienmenschen! Singt!

tl;dr

Das Internet hat wesentlich dazu beigetragen, dass Visualisierungen und Comics sich zu eigenständige journalistische Gattungen entwickelt haben. Das steht der Akustik und der Musik noch bevor.

[1] „Die Eleganz der Beleidigung“. Interview mit Art Spiegelman in: Die Zeit, 29. Jänner 2015, Seite 45